システム障害の手間やミスをなくして監視・対応を効率化する方法とは?

システム障害によって生じるトラブルは、企業のビジネスに大きな機会損失や信頼性の低下をもたらします。障害発生時の損失を限りなく小さいものにするには、システムの監視・対応を効率化し、発生時連絡の手間やミスをなくすことが大切です。

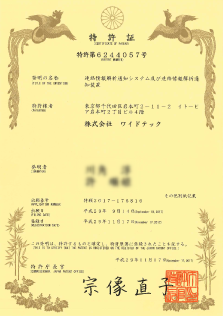

そこでおすすめしたいのが、ワイドテックの自動電話システム「急コール」。急コールを導入すれば、障害発生時において無駄のない連絡体制を実現します。無駄のない監視体制やさまざまなトラブルに対応できる環境の整備に役立ちます。

この記事では、システム監視・障害対応時に伴う手間やミスをなくして監視・対応を効率化する方法として、急コールの必要性や魅力をご紹介します。

特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」

詳しくはこちら

1. 障害発生時の連絡をシステム化することの重要性

システム障害発生時、復旧を担当するエンジニアの連絡先にメールや電話で「連絡」「報告」を行う作業は、すべてオペレーションの一部です。決まりきったオペレーションは、徹底的に仕組み化・システム化することでコストを削減し、対応スピードを高められます。

逆にこのようなオペレーションを効率化できていなければ復旧作業が大幅に遅れ、サービス再開の目途が立たないという事態にもなりかねません。障害の復旧が遅れればクレームが増え、ビジネスの機会損失や信頼性低下につながってしまいます。

障害発生時の初動対応を効率的に行うためには、どこに改善余地があるのかを把握しなければなりません。障害対応におけるボトルネックは、復旧担当のエンジニアへの連絡が思うように進まないことにあります。つまり、復旧担当のエンジニアへの連絡をシステム化すれば、システム障害発生から復旧までの流れを効率化できます。

2. システム化を阻む2つの課題

障害対応のオペレーションをシステム化する場合、主に2つの課題があります。

◎課題①運用体制

24時間365日の体制による安定稼働が現実的に難しいという課題です。平日の日中は問題なく対応できていますが、休日・夜間となると即時に対応できる人材の確保に不安を感じるといった悩みがあります。また、日々の業務に追われ、運用体制の改善が進まないといったケースもあるでしょう。

◎課題②運用コスト

障害対応のオペレーションを効率化するため、マニュアルの作成やナレッジ共有といった整備へのコストも無視できません。また、システムへの運用品質に対する要求が高くなっているため、高度なスキルや豊富な経験を持つ人材の確保も不可欠になっています。アウトソーシングすることで人材不足と高度な運用品質を構築できますが、導入する監視サービスのコストが自社のシステム運用に見合っているかどうかの判断も担当者に求められます。

システム全体の監視項目を含んだサービスなどは、コストが高い印象があるでしょう。「本当に必要なサービスだけ切り分けて導入したい」というのが本音ではないでしょうか。

もし、「運用体制の課題」と「運用コストの課題」の双方を踏まえたうえで、「障害発生時の連絡・報告を効率化したい」「予算は決まっているから、できるだけ低コストのサービスを導入したい」と考えているのなら、ワイドテックの自動電話システム「急コール」を利用してみましょう。

3. 理想的なシステム化を実現するクラウドサービス「急コール」

ワイドテックの「急コール」は、複雑な運用プランはなく、低コストで導入できるメリットがあります。「急コール」は、障害発生時に通知されるメールから指定したキーワードが含まれるメールを抽出し、事前に設定した担当者へ自動で架電するサービスです。

メール1本で架電先のシステム担当者全員に連絡が行くため、連絡先の選択や判断時間を短縮できます。契約したch数(同時処理数)に応じて架電並行処理が可能なため、夜間や時間外の緊急対応でも増員する手間がありません。

また、架電先のシステム担当者の特定は、メールを自動分析して処理するため、連絡ミスが発生しません。このように、「急コール」には「時間・手間・ミス」の3つの要素をまとめて削減できるメリットがあり、理想的なシステム化を実現するにあたって欠かせないクラウドサービスと言えるでしょう。

4. まとめ

「システム監視・運用オペレーションの初動対応を効率化したい」とお考えなら、まずは連絡体制を見直しましょう。

ワイドテックの自動電話システム「急コール」は、メールの「正確性・手軽さ」と電話の「即時性」という、双方のプラス面を兼ね備えたサービスです。緊急時の重要な連絡に早く気づき、対応を効率化します。さらに、対応者を特定するまでの判断にかかる時間や人員増員に伴う手間を減らし、連絡先の間違いによる伝達ミスを防ぎます。

システム障害の手間やミスをなくして監視・対応を効率化する方法をお探しのシステム担当者や経営者の方は、ワイドテックの自動電話システム「急コール」の導入を検討してはいかがでしょうか。

特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」

詳しくはこちら

03-5829-4886

03-5829-4886