夜間の緊急連絡はメールだけで十分?システム×「急コール」で実現する即時対応

夜間に発生する工事や障害対応では、「いかに迅速に、確実に連絡が行き届くか」が安全性と事業継続を左右します。

従来はメールやチャットでの通知が中心でしたが、深夜帯では気づかない・対応が遅れるといったリスクがつきものです。

そこで有効なのが、通知の見落としを防ぎ、初動対応を早める「急コール」です。

既存の夜間作業連絡システムやチャット運用に組み合わせることで、運用を大きく変えずに「確実な気づき」を実現できます。

夜間作業の現場の課題を整理し、確実な連絡体制構築の方法について考察します。

夜間作業の現状と課題

夜間作業が欠かせない業界とその重要性

鉄道・電力・通信・建設・製造などのインフラ業界では、昼間の稼働時間にシステムや設備を停止できないため、夜間にメンテナンスや工事を行うことが一般的です。

また、ITサービスや運用監視を担う企業でも、24時間体制でシステムを監視し、夜間の障害発生に備える必要があります。

こうした業務においては「夜間であっても確実に連絡が行き届くこと」が、安全性や信頼性を支える大前提となります。

夜間連絡遅延によるリスク(障害対応・安全管理の遅れ)

しかし、夜間作業では連絡が遅れることによるリスクが常につきまといます。

例えば、システム障害が深夜に発生しても、通知を受けた担当者が気づかず初動対応が遅れれば、サービス停止や大規模障害につながりかねません。

また、建設現場やインフラ設備の保守作業においても、事故やトラブルの報告が遅れれば、安全確保が不十分となり大きなリスクを招きます。

夜間特有の「人員の少なさ」「緊張感の低下」が重なることで、連絡遅延の影響は昼間以上に深刻になります。

メール連絡に頼る運用の限界

夜間作業の現場で多く用いられているのが「メール通知」です。

確かにコストが低く、即時性もありますが、夜間ではメールだけに頼る運用は限界があります。

- スマートフォンの通知が鳴らずに気づかない

- 就寝中にメールを見落とす

- 受信しても誰が対応したか担当者やチームメンバーに伝わらない

といった問題が繰り返されることで、「通知は送られたが、担当者が気づかなかった」という事態が発生します。

チャットツールでのやり取りの課題

SlackやTeamsなどのチャットツールは、メールよりも即時性が高く、多くの現場で利用されています。

しかし、夜間作業や障害対応においては、以下のような課題があります。

- 気づきの保証がない

→ 通知は届いても就寝中に見落とす、既読がついても実際には対応していない場合がある - 重要な情報が埋もれる

→ 会話形式のやり取りの中で、緊急通知が流れてしまい確認が遅れる - 対応状況の把握が難しい

→ 誰が最終的に対応しているのかを担当者やチームメンバーが即時に把握できない

このように、チャットツールは便利ではあるものの、「確実に気づき、即座に行動する」という夜間特有の要件を満たすことは難しいのです。結果として、障害対応や安全確認が遅れ、管理部門・経営層にとっても大きなリスクとなっているのです。

夜間作業連絡システムとは?

夜間に行われる工事や保守作業、障害対応などでは、複数の関係者が迅速かつ正確に情報を共有する必要があります。

このとき有効なのが「夜間作業連絡システム」です。従来の電話やメールを中心とした属人的な運用ではなく、仕組みとして連絡を効率化・自動化することで、夜間特有のリスクを軽減できます。

夜間作業連絡をシステム化する目的

- 緊急時の初動対応を迅速にする

連絡が遅れれば障害拡大や安全事故につながるため、即時の共有が必須 - 関係者全員に確実に情報を届ける

少人数体制の夜間業務では「伝え忘れ」が致命的になる - 対応状況を担当者やチーム全体で把握できるようにする

誰が対応中か、進捗がどこまで進んでいるかを一目で確認できる

システム化のメリット

- 情報共有のスピード化

一斉通知や自動化された連絡により、担当者全員が同じタイミングで状況を把握可能。

個別連絡にかかる時間を削減し、初動を大幅に短縮できます - 連絡ミス・伝達漏れの防止

対応状況を履歴として残せるため、確認不足や伝達漏れを防止。

夜間のように人員が限られる状況でも、確実な情報伝達を担保します - 障害検知や安全管理の強化

異常検知から通知、対応までを仕組み化することで、トラブルを早期に共有し、安全性を高められます。現場の混乱を防ぎ、サービス停止や事故のリスクを低減できます

メール通知の課題と「気づき」の重要性

夜間作業や障害対応の現場では、通知手段として「メール」が広く利用されています。

コストが低く、複数人に同時送信できる点は有効ですが、メール通知には致命的な課題があります。

それは、「受信しても担当者が気づかない可能性がある」という点です。

システムからの通知が見落とされる理由

- 深夜帯は就寝中でスマートフォンの通知に気づけない

- 受信フォルダに埋もれてしまい確認が遅れる

- 通知音が鳴っても「緊急度が高いのか判断できない」ため後回しにされる

このような要因によって、通知が届いていても初動対応が遅れるケースは珍しくありません。

夜間の緊急連絡における即時対応の難しさ

障害対応や安全管理では、数分の遅れがサービス停止や事故のリスクにつながることがあります。

メールに依存した通知では「到達」と「気づき」が一致せず、緊急時に必要な即時対応を担保できません。

特に夜間は担当者数が少ないため、わずかな遅延が大きな影響を及ぼします。

遅延ゼロを実現するために必要な仕組み

本当に必要なのは「通知が届くこと」ではなく、「確実に気づいて行動に移せること」**です。

そのためには、メール通知だけに依存せず、より確実に担当者へ届き、対応状況まで把握できる仕組みが欠かせません。

誰が「対応可」と回答したかが分かる「急コール」とは?

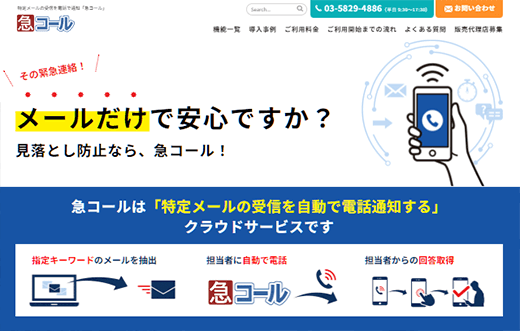

「急コール」は、従来のメール通知で発生していた「気づけない問題」を解決する仕組みです。

システムから送信されるメールをトリガーにして、対象の担当者に自動で電話を発信。

音声による通知で確実に気づかせると同時に、誰が「対応可」と回答したかまで把握できるのが特徴です。

メールからリアルタイムの自動架電

システムが通知メールを受信すると、即座に担当者へ自動架電が行われます。

深夜でもスマートフォンの着信として通知されるため、「気づかない」リスクをほぼゼロに近づけます。

また、一斉架電や順次架電に対応しており、誰かが対応すれば他のメンバーへの連絡は自動的に停止。

無駄な呼び出しを避けつつ、確実な通知を実現します。

架電結果の共有(誰が「対応可」と回答したかまでわかる)

電話を受けた担当者は、その場で対応可否をボタン操作によって報告できます。

これにより、担当者や他のメンバーは誰が「対応可」と回答したのかをリアルタイムで把握可能。現場担当者間での状況共有がスムーズになり、連携ミスの防止や対応の迅速化にもつながります。

「急コール」のメリット・デメリット

夜間作業や障害対応における「通知の見落とし」を解決する急コールですが、実際に導入する上ではメリットとデメリットの両面を理解しておくことが重要です。

メリット

夜間でも担当者へ確実に通知できる

メール通知では埋もれてしまう連絡も、電話着信であれば確実に気づけます。

特に夜間・深夜の緊急対応においては、「気づく仕組み」が何よりも重要です。

緊急時の初動対応を加速し、リスクを回避

自動架電による即時連絡で、担当者が数分以内に対応できる体制を構築。

サービス停止や安全事故などの重大リスクを回避できます。

月額10,000円~、クラウドサービスで導入簡単

クラウドサービスとして提供されているため、サーバーや専用機器は不要。

初期投資を抑えつつ、短期間で導入できます。小規模チームから大規模運用まで対応可能です。

デメリット

電話発信の通知のため、通話料が発生する

急コールは電話発信によって通知を行うため、その都度通話料が発生します。

携帯電話宛の通話料は、15.9円/1分です。

利用頻度が高い場合は、導入前に想定件数を試算しておく必要があります。

夜間や休日の電話が心理的負担になるケースも

通知は電話着信で行われるため、夜間や休日の呼び出しが心理的な負担になることがあります。

順次架電の場合には、1番目に登録されている担当者から架電が行われるため、業務負担が集中するケースがあります。

登録順の入れ替えによる負担の平準化や、連続架電抑止(※)といった機能の活用など、運用上の工夫によって業務負荷を軽減できます。そして何より、メールの見落としが損害に直結するという心理的負担から解放されることが、急コールの基本的な価値です。

※連続架電抑止…アラートメールなどの「連続した同様のメール」に対して、架電を抑止することが可能です。

特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」

詳しくはこちら

活用ユースケース

夜間作業や障害対応の現場で「急コール」を活用する具体的なシーンを紹介します。

1.急コールを単独で導入→夜間の通知と初動対応を最短化

障害通知メールを受信すると同時に、急コールが自動で担当者へ架電。

最初に応答した担当者が対応を開始し、他のメンバーへの架電は停止。

「気づき」と「誰が対応したかの把握」を最短で実現できます。

2.急コールとチャットを併用→既存運用を変えずに見落とし防止と初動対応を強化

すでに Slack や Teams を活用している現場でも、急コールを組み合わせるだけで通知の確実性が向上します。

急コールで担当者を電話着信で呼び出し、「対応可」と回答した担当者がその後の進捗や状況をチャットに共有。

現在のチャット中心の運用はそのままに、“気づきの仕組み”をプラスするだけで、見落とし防止と初動対応の早期化が可能です。

3.監視センターと連携→現場と管理を効率的に分担する

監視センターが障害を検知すると、急コールがシフト登録された担当者へ自動架電。

架電結果(現場の誰が「対応可」と回答したか)がリアルタイムで記録され、監視センターは全体管理に手中できます。

現場とセンターの役割分担を明確にし、少人数でも効率的な夜間対応を実現できます。

まとめ

夜間作業連絡システムの価値を最大化する方法

夜間の工事・保守・障害対応では、連絡の遅延や伝達漏れが大きなリスクにつながります。

夜間作業連絡システムを導入することで、情報共有のスピード化・連絡ミス防止・安全管理強化といった効果を得られます。

急コールで「通知に気づける仕組み」をプラスする

ただし、メール通知だけでは「気づけない」課題が残ります。

そこで有効なのが、通知をリアルタイムに自動架電へと変換する「急コール」です。

- 確実に気づける通知

- 誰が対応したかの可視化

- クラウドで導入しやすい仕組み

これらを組み合わせることで、夜間作業における連絡体制を大幅に強化できます。

「夜間作業連絡システム × 急コール」によって、業務効率化とリスク回避を両立する新しいスタンダードを構築できるのです。

「急コール」は、クラウド型で月額10,000円~と手軽に始められます。

まずは運用イメージやコスト感を知りたい方も、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」

詳しくはこちら

※機能や情報は公開日時点のものです

03-5829-4886

03-5829-4886