アラートメールが多すぎる!

メール抽出と電話通知の自動化で業務改善するポイント

アラートメールが1日に何百通も届き、重要なアラートを見逃してしまうことはありませんか?現代のシステム運用において、アラートメールの増加は避けられない現象です。しかし、その過剰な通知が日常業務に多大なストレスを与え、効率を低下させています。

特に、複数の企業や団体から依頼を受けて、ITシステムの安定稼働をサポートする業務を行っている現場やチームでは、顧客ごとに異なるシステムや要件に対応するため、幅広い技術スキルや知識が求められます。

24時間体制で監視や対応が必要な場合も多く、信頼性の高い運用が求められることが一般的なため、アラートメールが多くても、それぞれに慎重かつ適切に対応することが必要です。重要度の高いアラートを適切に順位付けすることで、対応の優先度を明確にし、不要な通知に振り回されることなく、より迅速な問題解決が可能になります。

本記事では、アラートメールの自動化や優先度付けを行うことで、効率的にシステムを監視し、迅速かつ適切な対応を実現するための対策についてご紹介します。

アラートメール対応の現状と課題

アラートメールを受信した後、システム運用保守・監視オペレーターはすぐにシステムの異常を確認し、適切な対応を取る必要があります。対応プロセスが早いほど、システムの安定性を保ち、ビジネスの継続性を確保できます。

ですが、アラートメールへの対応については解決すべき課題がいくつかあります。システム運用保守・監視業務の現状をご紹介します。

通知の多さによる過剰アラート

過剰なアラート通知がシステム運用保守において大きな問題となっています。

システムの安定稼働を保つために、各種の監視ツールがアラートを送信しますが、膨大な量のメールに埋もれ、本当に重要なアラートを見逃してしまうリスクが生じます。

また、オペレーターがどのアラートに対処すべきかを常に優先づけする必要があり、監視システムから毎日何百件ものアラートメールが送信されると、どれが緊急で対応が必要なアラートなのかを判断するのに時間がかかり、業務効率を大幅に低下させます。

この結果、迅速な対応が遅れたり、重大な障害を見逃してしまう等のリスクが高まります。また、顧客ごとに指定された手順による対応業務や、経験や知識が求められるトラブルシューティングに集中する時間が削がれるリスクもあります。

メールの仕分けと転送、電話に手間がかかる

アラートメールの対応には、手作業で行う作業が多く含まれており、業務効率悪化の要因にもなっています。例えば以下のような業務です。

- メールの確認と仕分け・・・受信したアラートメールを1通ずつ開いて確認し、重要度や対応の必要性に応じて仕分けする作業

- メールの転送・・・アラートメールを指定された連絡先へ手作業で転送

- 電話連絡・・・アラートメールの確認後、指定された連絡先へ電話で連絡

休日、夜間などメール受信に気づかない、気づいてもタイムラグがあるケースがあります。また、電話に出ない、かけ直しに多くの時間が費やされ手間が多いことも課題です。

電話による連絡を希望する顧客

手間がかかる電話連絡を別の方法に変えることができれば良いのですが、緊急時のシステム障害などの場合、「電話による通知」を希望する顧客が少なからずいるため現実的ではありません。メールやチャットに比べて迅速で確実な対応が期待でき、オペレーターからの即時的なフィードバックが得られるからです。

フィルタリング(メール抽出)・連絡の自動化で対策

前述のように、数多く発生するアラートに対する手作業での対応は効率が悪くなり、重要なアラートに対する対応が遅れるリスクが高まります。そのためには、定型的な作業や繰り返し発生するルーチン業務を可能な限り自動化し、対応の優先順位を明確にすることで、効率化を図ることが重要です。

具体的には、メールを分類する・決められた連絡先に転送や電話をする、といった人が介在する必要のない定型業務は自動化を進めることによって業務の効率化を図り、重大なインシデントへの迅速な対応を可能にします。

非定型業務に集中できる

定型業務の自動化を進めることの最大のメリットが「非定型業務に集中できる」点です。

アラートメールの対応には、前述の通り定められたルールに基づいて行う定型的な作業の他に、以下のような技術や知識、判断力を必要とする業務があります。

- アラートの内容解析・・・各アラートの原因を手動で調査し、システムログや監視ツールを確認して解析

- 対処作業・・・アラート内容に基づいて、手動でシステムのリソースを調整する、サーバーを再起動するなど対応

- ログの記録・・・アラートの対応内容や発生状況を手動で記録し、分析や報告を行う

これらの業務はその時々の状況に応じた柔軟性が必要で、かつ専門性の高い対応が求められ、自動化や標準化が困難です。

メールのフィルタリングや電話連絡といった、人が介在する必要のない作業を自動化することで、これらの非定型業務に集中することができ、日常業務の負担を軽減すると同時に、より高度な問題解決などの付加価値を生み出す業務に時間とリソースを割くことが可能になります。

定型業務(フィルタリング・電話連絡)を自動化する方法

アラートメールのフィルタリングや電話連絡を自動化する方法として、例えば緊急時に自動的に顧客に電話をかけるシステムを導入することが考えられます。迅速な対応が実現できるほか、担当者の負担も軽減されます。

ここからは、電話連絡を効率化する方法として、特定メールの受信を電話で通知する「急コール」をご紹介します。

急コールの「自動架電」で得られるメリット

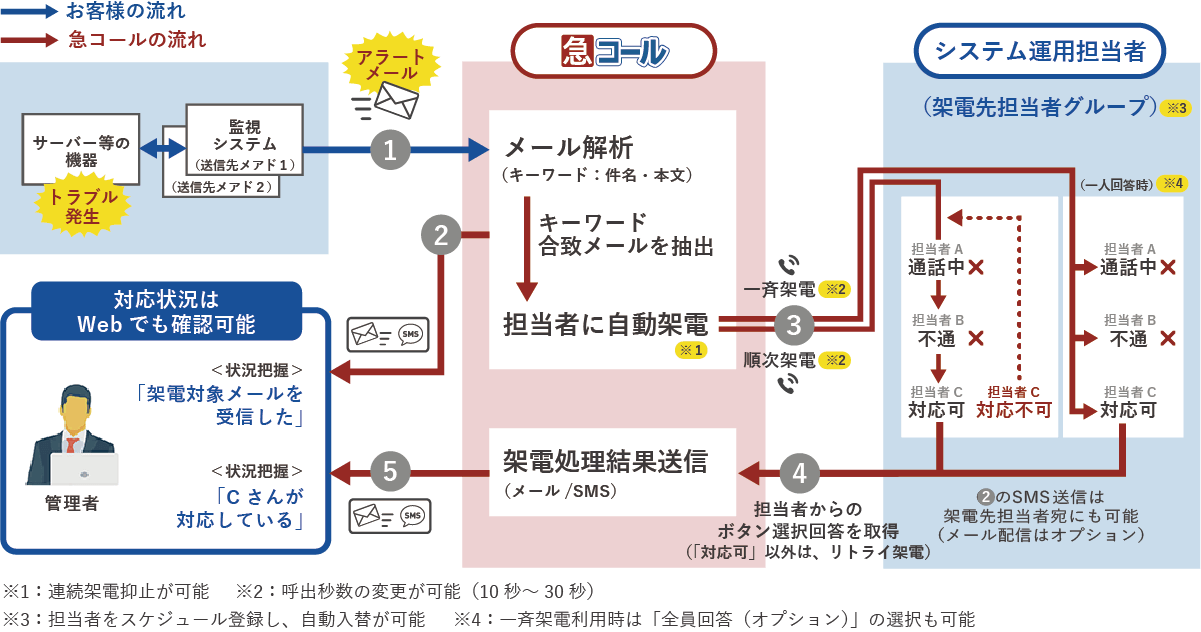

「急コール」とは、特定メールの受信を自動で電話通知するクラウドサービスです。サーバー等の機器から、障害などトラブル発生時に発報される「アラートメール」を急コールが解析し、条件に合致しているメールを抽出し、担当者へ自動架電します。

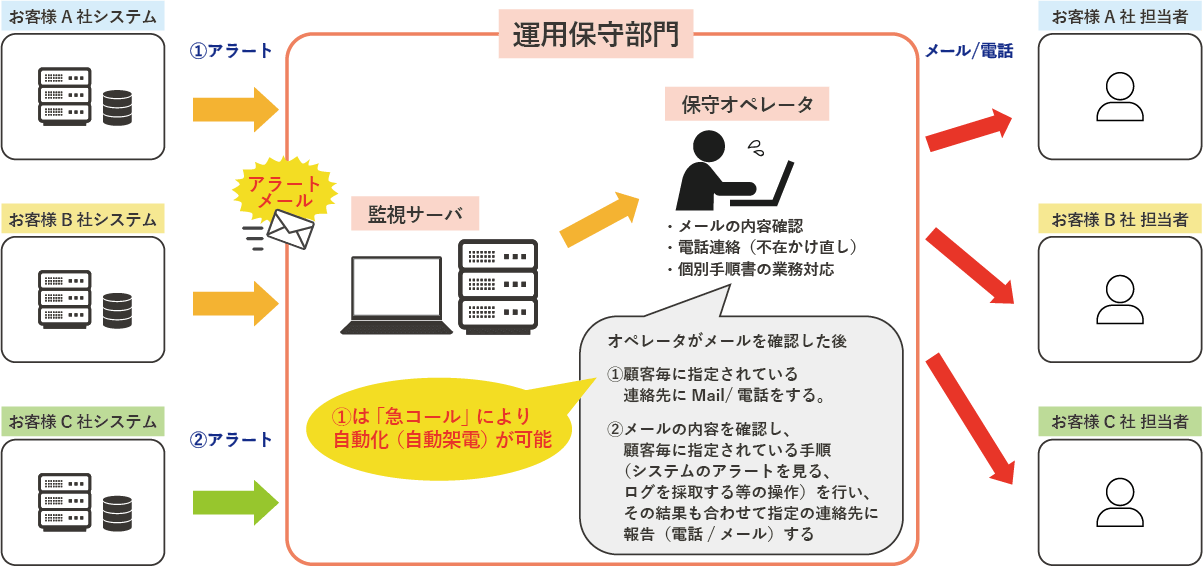

アラートメール確認後のオペレーターの対応内容は大きく二つに分かれますが、

(1)顧客ごとに指定されている連絡先にメール・電話をする

(2)顧客ごとに指定されている手順を行う。その後、原因・対応内容・結果など指定の連絡先にメール・電話で報告をする

(運用イメージ:急コール導入前)

(1)は単純な作業ではあるものの、

・電話に出ない、不在かけ直しの手間が多い

・連絡先間違いによる連絡遅れ・漏れが起こる

など繰り返し行う単純な作業となり、業務が非生産的となるケースが多々発生しています。

この単純な作業を自動化できるのが、「急コール」です。

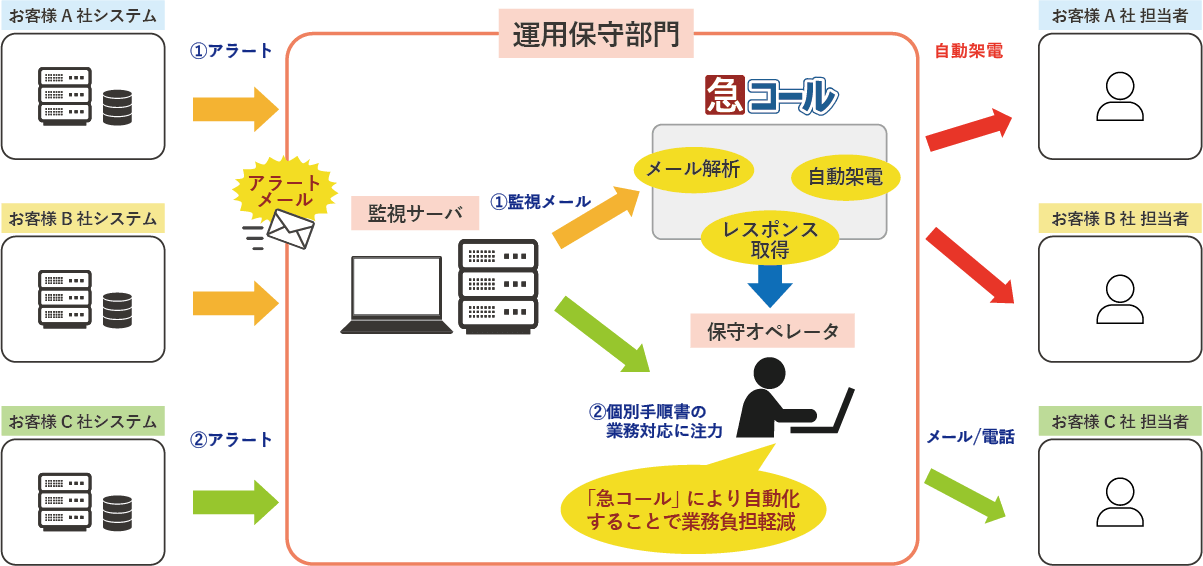

非定型業務に集中できる

決められた連絡先に電話をする定型業務を「急コール」によって自動化することで、個別手順書の業務対応に注力することができるようになります。専門性が求められ、重要度の高い非定型業務に集中できることで、生産性が向上し問題解決に迅速に対応できるようにもなります。

オペレーターの業務負荷が軽減することも大きなメリットです。

全体の作業量が減ることはもちろんですが、アラートメールを常に注視しなければならない担当者の精神的な負担の芸減にもつながります。

非定型業務に集中できる環境を整えることで、思考力や専門知識を活かした業務に注力できるようになるため、従業員のモチベーションや業務品質、組織全体のパフォーマンスが向上し、成果を最大化することが期待できます。

(運用イメージ:急コール導入後)

緊急時の初動対応が早まる

「急コール」導入のメリットには、定型業務の自動化の他に、緊急時の初動対応がスムーズになることもあります。

サーバーやネットワーク機器から発報されたアラートメールの中から重要なメールだけを自動抽出・自動架電で担当者に通知し回答を取得するため、最短時間でトラブルに気づくことができ、即応性がアップします。

そもそも、休日や夜間などはメールの受信に気が付きにくいものですが、電話によるリアルタイムの通知は、メールや他の手段に比べ、見逃されるリスクが少なくなります。

確実に通知と追跡ができる

また、「急コール」には一斉架電や順次架電の機能を使うことで、対応の遅れを最小限に抑えることができます。

- 一斉架電・・・事前に設定された複数の連絡先に対して同時に電話をかける方法です。電話通報を、いち早く気づきたい場合に有用です。(早さ優先)

- 順次架電・・・事前に設定された複数の連絡先に対して、1件ずつ順番に自動的に電話をかける方法です。例えば、最初の連絡先に電話をかけ、その電話に応答がなければ次の連絡先に架電します。電話通報を、確実に対応したい場合に有用です。(確実性を優先)

加えて、「急コール」は単に通知を行うだけでなく、対応可否の回答取得ができるため、通知を受けた担当者が実際にアラートに対して対応したかどうかを確認し、対応状況を追跡することが可能になります。

管理者側は誰がどのタイミングで対応しているかの状況把握が正確にできるため、「急コール」はアラートメールに対する単なる通知手段に留まらず、対応状況の確認と追跡が可能なシステムとして、確実な対応を実現します。

(図:急コールの処理フロー)

「急コール」の導入が進んでいる用途

「急コール」は、サーバーダウンやネットワーク障害など、システム運用保守の現場での急なトラブルに対応するために急コールが導入されています。アラートメールやシステム通知だけでは担当者が気づかない場合があるため、電話で直接通知し、即時対応を促すことが重要です。

その他、以下のような様々な用途で活用されています。

Zabbixとの連携

「急コール」は、Zabbixと連携して、システム監視の現場で効果的に活用されています。Zabbixは、システムやネットワークの監視を行うオープンソースの監視ツールで、サーバーやネットワークの異常を検知し、アラートを発生させる役割を担っています。通常、Zabbixではアラートはメールやメッセージで通知されますが、急コールとの連携により、より迅速で確実な対応が可能となります。

具体的には、Zabbixが検出した異常に基づいて、急コールが自動的に電話を発信し、担当者にリアルタイムで通知を行います。これにより、メールの見逃しや、確認が遅れるリスクを軽減し、重要なアラートに対して即座に対応できるようになります。

参考:Zabbixのアラートメール通知の設定方法|飛ばない原因や見落とし対策は?

災害時の連絡

自然災害や火災などの緊急事態発生時に、従業員や関係者に一斉に電話で連絡を取る手段として急コールが利用されます。一斉架電や順次架電の機能を活用し、迅速に安全確認や対応指示が行われます。

また、自然災害発生時に発報される警報メール(例えば、河川の水位が規定を上回った、など)に確実に気づき素早く対応することを目的とした導入も進んでいます。

施設管理や保守点検

施設管理では、建物の電気、水道、空調などの重要なインフラが関わっているため、故障が発生すると安全性に直結します。そのような重要インフラや設備の管理において、故障や異常発生時の緊急連絡手段として急コールが導入されています。

24時間365日体制で、施設の運用担当者や保守スタッフに即座に連絡を取り、迅速な修復作業が行えるようにしています。

営業・顧客サポート・コールセンター

営業や顧客サポートでは、顧客からの問い合わせやトラブルに迅速に対応することが求められます。急コールを導入することで、顧客からの連絡を確実に受け取り、早急に対応することが可能です。特に、重要なクライアントからの電話を見逃すことがないよう、優先度の高い通知が必要な場面で効果を発揮します。

まとめ:電話をするだけの業務を自動化する

アラートメールの増加により、システム運用保守・監視における業務負担が高まっており、定型業務を自動化し、オペレーターの負担を軽減することが不可欠です。特に電話をするだけの単純な業務は自動化することで大幅に効率化できます。

電話を自動化することで作業効率が上がり、重要で専門性が求められる非定型業務に集中する時間を増やすことができます。これにより、労働時間の短縮やミスの減少、ひいては従業員のストレス軽減といった効果も期待できます。

さらに、急コールを導入することで、緊急時にアラートメールを見逃すことなく、迅速に担当者へ電話通知を行うことが可能となります。これにより、即時対応が求められる状況でも確実に対処できる体制を構築でき、システムの安定運用がより効率的に行えるようになります。

特定メールの受信を電話で知らせる「急コール」

詳しくはこちら

03-5829-4886

03-5829-4886